105. Pensamiento Descontrolado

El “analfabetismo” del pensamiento y su capacidad discursiva en vías de extinción.

“El pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto de palabra permanece en la sombra” (Vygotsky).

“Es muy bonito pensar, pero hay que reflexionar.”

Del mismo modo en que existe analfabetismo literal cuando se desconocen las letras, podemos suponer un “analfabetismo mental”, que ocurre cuando no se tiene con qué pensar. Es decir, cuando no se cuenta con palabras, capacidad sintáctica y reglas gramaticales con las cuales armar “frases pensantes”.

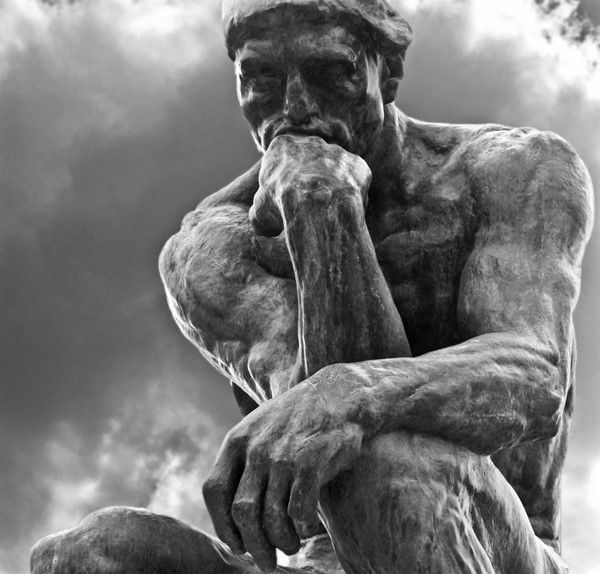

El pensamiento discursivo es distinto al pensamiento contemplativo. El primero se lleva a cabo con palabras, y es similar a una íntima conversación con nuestro cerebro. Cuando pensamos en una imagen, por el contrario, tenemos un pensamiento contemplativo. Pero entre uno y otro tipo de pensamiento, existe una diferencia conceptual. El asunto es que, con imágenes contempladas no se hila una frase, no se deducen o se infieren ideas, y menos aún, se sacan conclusiones. Solo se provocan emociones.

La capacidad de pensar está ligada a la capacidad de referir aquello que se pensó, o sea, la posibilidad de exteriorizar aquello que fue concebido en nuestro interior. Para esto es necesario disponer de los recursos discursivos (aunque sean mínimos) para hacer saber al otro “de qué se habla”, “qué se dice de aquello de lo que se habla”, y “en qué contexto se lo ubica”. Esto no significa que quien no pueda ser capaz de verbalizar un pensamiento, entonces no piense. Pero, aunque es posible expresar el sentir a través de imágenes (como las que los artistas plasman en sus obras), para transmitir el pensamiento verbal es necesario hacerlo por medio de palabras.

Cuando yo percibo un objeto en primera instancia, puedo tomar conocimiento de él mediante un pensamiento descriptivo. Me digo, por ejemplo: “esto es un almanaque” o “este es el estuche de mis anteojos”. Es decir, lo verbalizo (sin importar mediante cuál de los sentidos lo haya percibido). Ante una planta en una maceta, por ejemplo, el alcance de este pensamiento se reduciría a decirme mentalmente: “esta es una planta en una maceta”.

Para procesar un pensamiento verbal, nuestro cerebro trabaja siguiendo una estrategia lineal (va recorriendo una “frase” descriptiva). Vale decir, organiza una secuencia inteligible por la que avanza como en una ruta en la que va acumulando y procesando señales, para llegar finalmente a captar el sentido del texto. Pero el procesamiento mental de una imagen (visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa) se realiza en forma holística. O sea, la imagen se “entiende” toda de una vez, provocando sensaciones, sin análisis de sus pormenores. En pocas palabras: el pensamiento verbal nos obliga a decir algo, y la imagen nos impacta.

Sin entrar en consideraciones sobre la conveniencia o no de cada tipo de pensamiento, es interesante observar que la actual “cultura de la imagen” estimula sistemáticamente el pensamiento contemplativo (y lo que es preocupante: lo valora, sin más, positivamente). Cuando, por ejemplo, percibo las imágenes que me proveen mi TV o mi equipo de audio puedo pensar: “esta película ya la vi” o “esta música me agrada”, y esta situación puede sumirme en un estado de irritación o de placidez. O sea, experimento una sensación sin palabras. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio neuronal, el esfuerzo mental insumido parecería reducirse a niveles elementales, ya que solo activó las cortezas visual y auditiva.

Un pensamiento analítico, por el contrario parece requerir una actividad neuronal un poco más sofisticada. Al observar la planta en la maceta podría pensar, por ejemplo: “sus hojas son rugosas”, “su color es verde claro”, o “la maceta es de forma cónica”. Esto profundiza la conceptualización del objeto (o de la situación) que se está percibiendo, al mismo tiempo que moviliza la corteza prefrontal, la cual convoca a su vez a la corteza motora que, llegado el caso, es la indicada para emitir una respuesta. Pero puedo ir más allá, porque la misma corteza prefrontal me ayuda a crear interpretaciones, inferir o deducir hechos y sacar conclusiones acerca del objeto pensado, inclusive a disponer de las redes de memoria, para crear así un pensamiento reflexivo.

Reflexionar significa, literalmente, reflejar. Es decir, devolver una versión personal de lo que se piensa. Y una respuesta, para ser afinada requiere el uso de una cantidad y variedad de palabras (de diversa naturaleza, como pueden serlo los símbolos lingüísticos gráficos, fonéticos o pictóricos, o los gestos) y la capacidad de organizarlas (o sea, conectarlas entre sí mediante una trama gramatical, con sentido y coherencia). El razonamiento sería uno de sus mayores logros. Utilizando enunciados condicionales del tipo “si…entonces…” es posible formular proposiciones relativas a nuestra planta, como por ejemplo: “si no se riega apropiadamente, esta planta se secará”, o “si esta maceta cae al suelo, probablemente se rompa”. Pensar reflexivamente no es pensar porque sí. La trascendencia fundamental de este tipo de pensamiento es que me habilita a tomar decisiones.

Lamentablemente, el pensamiento puede ser domesticado. Domesticar significa atar lo salvaje a reglas que lo constriñen (bajo excusas variadas). Una de las formas de domesticación del pensamiento consiste en ligarlo a consideraciones éticas y morales. Es decir, yo puedo pensar, por ejemplo que es posible dejar que la planta se seque (o no), o que puedo romper (o no) la maceta, sabiendo que con una moral bivalente cuento solo con dos posibilidades (y una de ellas es mala). La domesticación es un mecanismo cultural que permite a un grupo de individuos encarar un proyecto de vida comunitaria, que de lo contrario sería rehén de los caprichos de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, la domesticación de las costumbres, no debería implicar la domesticación del pensamiento.

También es posible limitar el pensamiento cuando se lo restringe a escasas posibilidades de desarrollo. Y la estrategia adecuada para eso parecería ser el adormecimiento de la corteza prefrontal, o bien su engaño. Cuando G. Orwell concibió su obra “1984” tuvo la visión de esto, al enseñarnos que un gobierno totalitario es capaz de imponer un lenguaje limitado, tanto en sintaxis como en vocabulario (el “newspeak”, en la obra), para así proscribir ciertos pensamientos considerados como ilegales por dicho gobierno. Por ejemplo, si en mi trayecto diario, en lugar de pensar en la planta que está en la maceta, solo soy capaz de repetirme mentalmente consignas impuestas de forma prepotente (como las de los carteles publicitarios o las letras de canciones pegadizas), poco estoy pensando. En este caso, como aventuraba Orwell, la domesticación puede transformarse en dominación.

Por otra parte, si tampoco dispongo de un lenguaje suficiente con el cual expresar mi pensamiento —o no lo ejercito lo suficiente—, éste no logra salir de su confinamiento y no se expande ni crece. Se convierte en un pensamiento sojuzgado. En el ejemplo de la planta, esto sucede cuando mi pensamiento tiene capacidad limitada y solo puede captar ideas parciales, poco desarrolladas como: “planta pequeña, maceta redonda”, o tan solo “planta, maceta”, o peor aún, cuando “pienso” a través de “palabras” ininteligibles, como: “pnta, mcta”, es decir, agrupaciones de letras que no tienen mentalmente representación alguna. Entonces, en realidad no pienso nada.

Para comunicarnos es necesario pensar, porque la comunicación se estructura en base a la expresión de ideas y sentimientos, permitiéndonos dialogar (es decir, intercambiar ideas y sentires) con otros. Una mente habilitada a pensamientos autónomos permite la dialogicidad, es decir el intercambio cognitivo con el mundo. Como, por ejemplo: “¿te gusta esta planta?”, o “ayúdame a cambiarla de maceta”. Esto sería lo opuesto a un hábito antidialógico (según Paulo Freire), que implica el sometimiento a una opresión. Sería el caso en que mi pensamiento fuese totalitario: “esta planta debe gustarte igual que a mí, y si no te gusta tú no eres «normal»”. O el caso en el que solo se pudiera estar habilitado a pensar: “esa planta debe ser mía”.

Pensar libremente es tomar una vía hacia la creatividad, y como consecuencia a la independencia. Pero, como la mayoría de las cosas que se alientan en una cultura de interés comercial, también el pensamiento puede ser corrompido. Esto se da cuando ponemos nuestro pensamiento a disposición de un objetivo utilitario. Por ejemplo, “decoraré esta maceta para que sea más vistosa y pueda venderla con facilidad”. Tengamos in mente que “pensar creativamente” no significa estimular la inventiva para crear objetos comercializables, o perseguir un objetivo competitivo por alcanzar picos de rendimiento económico. Por eso, una educación consciente de esto no debería ser desidiosa.

Un grado sofisticado de especialización mental lo constituye el pensamiento crítico. Porque para poder ejercer este tipo de pensamiento se requiere una madurez extrema. Se manifiesta, por ejemplo en afirmaciones como: “esa maceta es inconveniente para esa planta (porque sus raíces no podrán expandirse)”, o “esa planta debería ser expuesta a la luz (dado que no produce clorofila)”. Por último, el pensamiento abstracto es el que me permite hacer volar mi mente y proyectarla a escenarios posibles o imposibles. Puedo pensar en mi planta, aun en ausencia de ella. Puedo evocarla y proyectarla en otros objetos. Por medio de esta propiedad, puedo deformar y volver a formar, desintegrar y volver a integrar un objeto, desarraigarlo y volverlo a arraigar, separar y agrupar las características primordiales o superfluas del mismo. Esto es la propiedad de imaginar, para la cual es importante disponer de los necesarios circuitos cerebrales.

Pero el más grande obstáculo al pensamiento analítico-reflexivo es la supresión del mismo. Esto es posible si la facultad de reflexionar se habitúa a ser reducida a sensaciones emocionales. Es el caso, por ejemplo de un “like” o un “dislike” (o sea, “me gusta” o “no me gusta”), en lugar de hacer uso de la chance de meditar por qué me gusta (o por qué no me gusta). O sea, si me conformo con una respuesta visceral (que, de paso no me compromete como lo harían unos principios irrenunciables, y me permite cambiar de “opinión” sin previo aviso, cuando se me antoje). Este hábito conduce a dos desenlaces indeseados: el primero, el acostumbramiento a aceptar o rechazar un discurso únicamente porque éste nos anima o nos perturba afectivamente, y el segundo, a ser irresponsables.

Desde el punto de vista de la Educación, no parece tan trascendente una mutación en la forma de pensar el mundo, como el cambio conceptual que trae aparejado, que es la forma de responderle. Podría tenernos sin cuidado que las personas se desacostumbraran a seguir la linealidad y pasaran a percibir globalmente el universo. Sin embargo, parece de un cuidado ineludible que las mismas personas puedan conservar (o bien, aprender) la capacidad de responderle con un pensamiento coherente a su realidad, para no perder la posibilidad de proteger lo conservable y de proponer aquellos cambios que, para bien de todos, sea necesario llevar a cabo. Podemos acostumbrarnos a cambios en nuestra forma de pensar, pero de ninguna manera podemos conformarnos con la (no tan remota) posibilidad de dejar de ser seres pensantes.

Nora Sisto

26 de junio, 2019