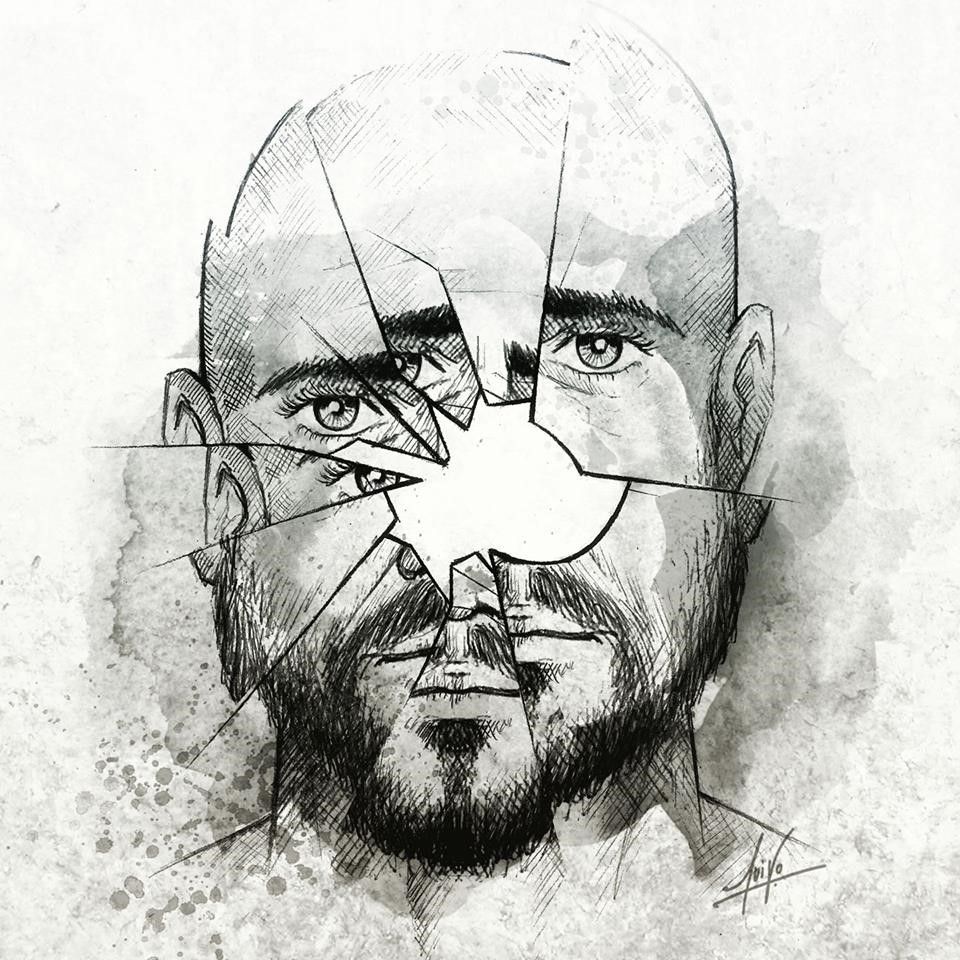

116. El Hombre Roto

El espectáculo de la destrucción, y la desidia de ser solo espectadores.

Todas las cosas materiales tienen un proceso de deterioro y un punto de destrucción, y esto es inevitable por tratarse de un hecho físico. Del mismo modo, cosas inmateriales como las ideas o el amor, también se destruyen y mueren. La perennidad no existe, y aunque algunas cosas sean más longevas que otras, ninguna escapa a la inexorabilidad del paso del tiempo. Sin embargo, en algunos casos es posible su recuperación (de ahí que se haya inventado el mantenimiento) y cuando eso ocurre parece un despropósito no poder hacerlo por no disponer de las herramientas adecuadas.

La “cultura de la obsolescencia” nos ha invadido. El “use y tire” se ha convertido en uno de los principales paradigmas de nuestra actual civilización (consumidora), y esto no solamente atañe al mundo comercial. También atañe a nuestra visión de la realidad, porque nos lleva a aceptar la desidia como algo “bueno” y conveniente para nuestra vida. La poca trascendencia que asignamos a los objetos materiales (que nos “sirven” solo durante la fracción de tiempo entre que les ponemos atención y se la quitamos para ponerla sobre otro objeto más llamativo), unido al desinterés que ponemos en ellos como tales (porque son subrogables), no es un factor intrascendente para nuestra vida, ya que no se limita a condicionar nuestro trato hacia dichos objetos sino que nos lleva a transferir (¿inconscientemente?) esa actitud hacia las personas.

En corto tiempo, el culto a la durabilidad universal (el “para toda la vida”) se tornó en el culto al consumo breve. Y acompañando esa tendencia, una inmensa oleada de hombres y mujeres modificó su mente (que había sido durante mucho tiempo cultivada de manera “conservadora”), enfocándola al “uso y abuso”. De esta forma, gran parte de nuestro grupo humano planetario pasó en pocos años sin preámbulos (y con un entusiasmo inusitado) de ser una cultura de conservadores(1) a convertirse en una cultura de depredadores. Es decir, en poco tiempo dejó de conjugar responsablemente el verbo “conservar”, para pasar desaprensivamente a practicar de manera alocada todos los tiempos posibles del verbo “desperdiciar”. De ahí que no se considere inicuo desperdiciar el tiempo y desperdiciar oportunidades, en especial las de estar al lado de otras personas.

Con el correr de los años (y con la educación recibida durante estos) hemos sido entrenados para repeler el fracaso en lugar de aprender a superarlo, corregirlo e incluso esperarlo sin miedo. Nos hemos acostumbrado a huir de las personas, situaciones y cosas “fracasadas” en lugar de intentar recuperarlas. Incluso nuestra tecnológica cultura actual nos ha enseñado a no dudar en oprimir la tecla “delete” cuando deseamos deshacernos de lo indeseado (ese botón mágico que nos permite suprimir algo instantáneamente y que vino por fin a hacer realidad lo que había sido solo una utopía de las novelas).

Actualmente, aquel dicho de que “el hombre hace y deshace” ha quedado (no sabemos si temporal o permanentemente) reducido a la mitad. Tanto, que el hombre actual ya no “hace”. Sólo se dedica a deshacer. Y al mismo tiempo, el aprender a “cómo hacer” va decayendo en declive pronunciado. Incluso aquel otro dicho de que “el hombre no nace, sino que se hace” ha quedado también momentáneamente sin sentido. Nuestro hombre contemporáneo no “se hace” a sí mismo; nace en un contexto flechado y se limita a “dejarse hacer”, a dejarse llevar sin oponer resistencia (ni física, ni cultural). Las cosas “le ocurren” como en un fluido en el cual no se espera que intervenga, una corriente turbulenta que lo atonta y lo conduce sin permitir (es más, desestimulando) que éste accione su obrar para insertarle algún cambio(2).

Toda conservación implica mantenimiento o reconstrucción. Pero en esta cultura de depredadores, el “recambio” (obligado y siempre facilitado por la ingente oferta de sustitutos) ha usurpado el lugar de la “reparación”. Esto significa que el mundo de la conservación de las cosas ha sido llevado a fenecer sin pena ni gloria, y al mismo tiempo un universo de desechos ha ocupado su lugar. Igual que en la fábula de la Bella Durmiente, una parte significativa de nuestro mundo parece haberse congelado en un reino de fantasía, mientras que fuerzas oportunistas (perfectamente lúcidas) se ocupan de saquearlo. Los movimientos ecologistas y de conservación del planeta nos dan cuenta del enorme volumen de desperdicios (de cosas y de personas) que durante todo este tiempo el ser humano ha dado en cosechar, y recién ahora algunas personas e instituciones parecerían estar intentando despertar de ese imperdonable adormecimiento.

La Educación ha sido una de las primeras (y estratégicas) cosas en colapsar. Su acción sistemática y coercitiva (en el buen sentido) abandonó hace rato su esfuerzo de lograr individuos valiosos, y solo parece enfocarse a obtener individuos redituables. Es así que, desde un predio lindero al de los desperdicios materiales, vivimos con tristeza el desperdicio diario de mentes, vidas y proyectos, de individuos a los que históricamente les ha tocado habitar al lado de quienes no se han interesado en conservarlos. Malos padres, malos cónyuges, malos maestros, malos vecinos, malos gobernantes condenan indefectiblemente a un grupo importante de congéneres a ser descartados por no superar el indispensable “control de calidad”, sin que pueda mediar una instancia de corrección de su estatus. Un ejército de personas que no trabajan ni se interesan en capacitarse para producir, proliferan en nuestros hogares y en nuestras calles como zombis a la caza de su alimento.

Cuando la cultura de productores se cambió por una cultura de consumidores, el mundo comenzó un proceso de destrucción. Aquella cultura de productores estaba fundada en el uso de la energía física y mental para generar productos (que iban desde los objetos menos sofisticados hasta los pensamientos e ideas más trascendentes) y exigía que el ser humano se capacitara para alcanzar dichas metas. La energía sexual por su lado era utilizada para producir descendencia (y esto no implicaba exclusivamente expeler criaturas al mundo sino cobijarlas en el seno de una familia maestra y contenedora). Esto simbolizaba el propósito de generar un tejido social intencional y voluntario de parentesco (con personas y con cosas), algunas veces sanguíneo y muchas otras veces cultural, que no era un capricho superfluo o un fatídico destino inevitable, sino un sutil mortero de unión.

Pero las tramas socio-culturales se han venido deshilachado. Los “hilos” de sujeción, intencionalmente envejecidos por el paso de olas culturales corrosivas, les han asignado una obsolescencia que “certifica” no ser pertinente volver a enhebrarlos. Una de ellas es la trama familiar. Hoy, además de que a nadie parece gustarle las cosas viejas y los compromisos a largo plazo, a nadie en consecuencia se le ocurre intentar conservarlos y menos aún, mantenerlos en buen funcionamiento. Se estima más “cool” preferir la renovación. Y esto se debe a que la ideología de la novedad nos hace pensar que optar por sacudir, enmendar o recomponer lo existente no es tan inteligente como abrir sin reparos las puertas a “aquello por venir” (cualquier cosa que esto sea). De este modo, se tiende por ejemplo a botar un artefacto descompuesto, así como a cortar los lazos afectivos deteriorados y no trabajar en ellos para sanearlos.

Actualmente el “vivir juntos” parece no conservar ningún significado humano ni cultural. Porque se ha venido reduciendo a solo eso: a existir como uno más en una colonia de individuos que hacen lo mismo, piensan lo mismo, creen amar lo mismo, y —lo que es más importante para definirlos y reconocerlos— consumen las mismas cosas. El nexo vinculante ha sido anestesiado y en su lugar se ha creado una legión de seres que habitan un gran recinto transnacional, codo a codo y miran (eso sí, atentamente) hacia el mismo lado (es decir, hacia la “vidriera” del mundo), sin mirarse entre sí y lo que es más preocupante, sin las ganas de hacerlo.

El concepto de que cada uno “es como es” y por lo tanto puede hacer lo que le plazca estuvo bien en su momento como gatillo para desbaratar un pensamiento colectivo nocivo que reprimía a las personas. Pero ahora es momento de revisión. Si para alguien el “ser como es” perjudica sus relaciones personales y compromete la convivencia de todos, entonces debería ser posible reeducarlo (lo cual no significa “re-moldearlo con técnicas actualizadas”). Vivir juntos (ya sea en pareja, en comunidad o al lado de objetos materiales) requiere un mantenimiento continuo y exhaustivo de sus mecanismos civilizatorios. Las víctimas de la violencia machista, de la compulsión consumista, de las adicciones irrefrenables, de la ineptitud laboral, de la incompetencia personal así como tantas otras, deberían tener una chance real y efectiva para dejar de serlo.

La reposición sin dudas le ha ganado (la primera batalla) a la conservación. Pero la implantación de la costumbre del “use y tire” no ha arrasado, como se piensa, solo con la ralea del “remendón”. Ha arrasado con toda la estirpe de los humanos reparadores (y reconstructores) que tenían la capacidad y la autoridad (igual que un médico, o émulos del mismo como el “Dr. Lavarropas” o la “Dra. Juguetes”) de subsanar el colapso de un objeto (o un ser) querido. Ya no se estima ni económica ni humanamente provechosa la inversión de tiempo y esfuerzo en reparar las cosas, las personas o las situaciones erróneas entre éstas. Porque la reposición es más rentable y circula más rápidamente que la reparación(3).

Este naturalizado paradigma de la reposición se transfiere “naturalmente” además a las relaciones humanas, como propiciador del desapego y de la abolición de cualquier entramado de relacionamiento(4), inclusive aquellos de parentesco. Es muy cierto que la posibilidad de descartar a las personas como objetos inservibles “facilita” el vínculo con éstas, porque al eximir de tener que lidiar con ellas, alivia la tensión que podría surgir en un posible intercambio. Y es interesante observar cómo este pensamiento ha influido exitosamente en lograr la obsolescencia del concepto de familia como núcleo civilizador.

A pesar de la primera impresión (que siempre es chocante), la destrucción no genera exclusivamente estrés: genera también expectativas y esperanza. O sea, las crisis no son hitos de los cuales se deba huir o resguardarse. Las crisis producen estados de incerteza por el resultado (exitoso o no) que pueda obtenerse del empeño puesto en reconstruir el objeto perdido y llevarlo más o menos a su estado previo o a un estado mejor, y esto moviliza el amor propio (desde la alta autoestima hasta la vergüenza) según que dicho empeño sea capaz (o no) de dar los frutos esperados. No obstante, con una radical poca fe en la durabilidad de las cosas, no nos es posible vivir la destrucción como una oportunidad de reconstrucción sino apenas como un evento (intrascendente) que permite y obliga de por sí a dar la “vuelta de página” sin comprometernos con un reinicio. En suma, el retroceso, ideologizado subversivamente como acto infame y desdichado, compite sin chances como adversario repudiable del avance frenético, en lugar de ser reconocido, simple e inteligentemente como una opción.

Si la reconstrucción, la reparación y la enmienda posibilitan la generación de tramas vinculares complejas y a veces de difícil lectura (pero continuas), el quiebre produce líneas rectas, “limpias” y simples pero demasiado cortas para hacer posible la continuidad y en consecuencia el entramado de relaciones a mediano y largo plazo. Por eso, al aceptar estas leyes de juego se desprecia la genealogía (factor fundamental de autoconocimiento y autoestima), y la geografía humana pasa a configurarse como una serie infinita de caminos cortados, con múltiples desvíos alternativos pero sin opciones de retorno ni oportunidades de revisión. (Y no podemos perder de vista que dichos caminos casi siempre tienen el propósito final de guiarnos a un desenlace único e ineludible: el consumo de lo que sea.)

Ahora, más allá de la existencia de esta ideología de la reposición, existe otro punto a considerar y es lo que tiene que ver con los disidentes. Vale decir, con todos aquellos partidarios de la conservación que se ven incapacitados de llevarla a cabo por no haber aprendido y ejercitado oportunamente técnicas específicas para ello (como por ejemplo un diálogo esclarecedor, una negociación fructífera, una toma de posición firme y fundamentada, la abstención y el respeto a las ideas ajenas, o una inagotable paciencia). Y esta inhabilidad no solo constituye una traba a nivel social sino que produce una profunda herida interna, la cual nutre fatalmente el sentimiento de impotencia. No poder acceder a los medios para encarar una reconstrucción equivale a aceptar la incapacidad para gestionar los problemas inherentes a la propia vida, y al mismo tiempo aceptar una posición de dependencia en la que se debe esperar a que sean otros quienes lo hagan por nosotros. Y su costo (generalmente en dinero) va ligado a posiciones de subordinación, y en consecuencia a estados de sumisión de los cuales la violencia es la única salida.

La sociedad, así como no se genera espontáneamente, tampoco se mantiene de la misma manera: debe ser construida y conservada. Y por consiguiente, es importante repararla en caso de ruptura. La perfección es un mito, en cambio la falencia es una realidad. Por eso, aprender a revertir la equivocación y el desatino es una necesidad. Soñar con una homeostasis perfecta es ilusorio, así como suponer que la ruptura conduce indefectiblemente a la muerte (física o simbólica). No podemos saber si todo lo que se rompe (objetos, vínculos, personas) vale la pena de ser reparado. No obstante, es inaceptable que llegado el caso, se esté desprovisto de la aptitud y/o los medios para llevarlo a cabo, ya que de esa situación surge inevitablemente la reposición como única vencedora.

La transmisión de información no alcanza como vector educativo, y el individuo que cuenta solo con eso como presunta educación no está siendo realmente formado. Por eso, la educación (actual y de todos los tiempos) debería estar enfocada al “saber cómo reparar”, para que lo contrario no se constituya en un obstáculo insalvable ante una ruptura.

Nora

Sisto

5 de enero, 2020

(1) Y antes de eso, fue la de recolectores.

(2) Es engañoso (por no decir absurdo o risible) suponer que estamos actuando sobre la habitabilidad de nuestro planeta porque una nanoscópica parte de la población haya dejado de fumar, o que el calentamiento global disminuya porque un grupo irrisorio de personas haya dejado de usar bolsas plásticas.

(3) Porque no es la persona humana sino el “uso” de la dependencia de ésta respecto a artículos de consumo (ropa, fármacos, comida, expresión de opiniones, etc.) lo que verdaderamente reditúa.

(4) Exceptuando, por supuesto aquellos “relacionamientos” de los que se pueda sacar alguna ganancia, como por ejemplo el relacionamiento virtual que ofrecen las redes sociales.

(Foto: “Roto”, Luiso García, luisogarcía.com)